Magic Buck (1965-2024)

19.04.2024

Né à Macon en Géorgie le 5 décembre 1932 dans une famille très religieuse, c’est dès l’enfance, en raison de sa faible carrure, qu’il acquiert le sobriquet qui deviendra son nom d’artiste. Du fait de la place de la religion dans la vie de sa famille, il est très vite exposé au son du gospel, qu’il chante à l’église, ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser aux musiques séculières, bien que celles-ci ne soient pas les bienvenues chez lui : si le chanteur gospel Brother Joe May, grande vedette du gospel au début des années 1950, est sa principale influence vocale, c’est à Ike Turner qu’il attribue son jeu de piano.

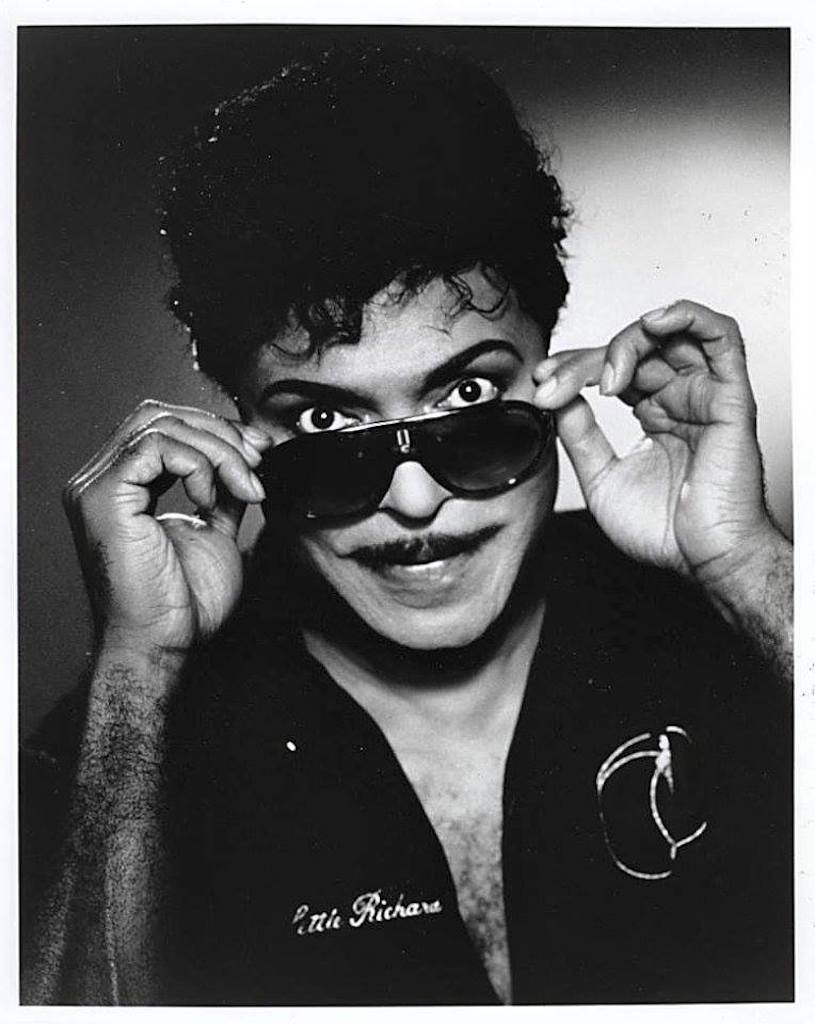

À peine sorti de l’adolescence, il fait ses débuts de musicien professionnel dès la fin des années 1940, puis s’intéresse, après s’être installé à Atlanta, à la scène R&B de la ville. C’est dans les salles et clubs locaux qu’il découvre sur scène les vedettes du genre, et en particulier le chanteur Billy Wright, qui enregistre alors pour Savoy et dont il emprunte vite le style – la coiffure pompadour, la “moustache crayon”, le maquillage… – et la flamboyance tant dans le vêtement que dans l’attitude, Wright étant à l’époque un des rares chanteurs ouvertement homosexuels dans une communauté au machisme affiché.

C’est avec l’appui de Wright et de l’influent disc-jockey Zenas “Daddy” Sears que Richard fait ses débuts discographiques en 1951 pour RCA. Le succès local de ses disques et ses shows flamboyants lui permettent de se faire une petite réputation sur le circuit des clubs sudistes, puis de signer en 1953 avec le label Peacock, qui l’enregistre avec l’orchestre de Johnny Otis. Faute de succès plus large et mécontent de sa relation avec Don Robey, Richard renonce à sa carrière – ce ne sera pas la dernière fois – et retourne dans sa ville natale, où il monte un nouveau groupe, les Upsetters. C’est sur la suggestion de Lloyd Price que Richard signe avec Specialty, qui décide de l’envoyer enregistrer à La Nouvelle-Orléans sous la houlette du producteur Bumps Blackwell.

Les séances, qui se tiennent dans les studios de Cossimo Matassa avec des pointures locales (Earl Palmer, Lee Allen, Red Tyler, Frank Fields, plus Richard lui-même au piano), sont laborieuses, jusqu’à ce que Richard se décide à interpréter une de ses compositions, une chanson pornographique qu’il joue sur scène depuis plusieurs années intitulée Tutti frutti. Conscient à la fois du potentiel commercial du morceau et de l’impossibilité de l’enregistrer dans l’état actuel du texte, Blackwell sollicite une autrice locale, Dorothy LaBostrie, qui en révise le texte en quinze minutes. Gravé en trois prises le 14 septembre 1955, publié dans la foulée, Tutti frutti devient le premier single de Little Richard pour Specialty et, immédiatement, un immense tube aussi bien dans le classement R&B que dans le Hot 100, ainsi qu’à l’étranger, et en Europe en particulier.

Le disque suivant, Long tall Sally, fait encore mieux commercialement, et marque le début d’une série de chef-d’œuvres qui contribuent à définir, avec leurs paroles nonsensiques et leur énergie évidemment sexuelle l’essence de ce qu’est le rock ‘n’ roll : Rip it up, Ready teddy, The girl can’t help it, Lucille, Jenny Jenny, Keep a-knockin’, Good golly, Miss Molly… Malgré le parasitisme des labels établis qui font enregistrer des versions affadies de son répertoire à des endives telles que Pat Boone, le succès de Richard ne se dément pas, au point que Specialty publie en 1957 un premier album, “Here’s Little Richard”. Accompagné par ses Upsetters, sous la direction du saxophoniste Grady Gaines, Richard ballade sur les scènes de tout le pays son show spectaculaire et fait ses débuts au cinéma, sous l’égide de l’influent Alan Freed dans des films opportunistes tels que Don’t Knock the Rock, Mister Rock and Roll ou The Girl Can’t Help It, dont il interprète la chanson titre. Si aucun de ces films ne bouleverse l’histoire du cinéma, ils sont de précieux témoins de l’intensité des prestations de Richard à cette époque.

La trajectoire stratosphérique de Richard aurait pu se poursuivre encore longtemps s’il n’avait décidé, suite à un incident d’avion confus au cours d’une tournée australienne en octobre 1957, de renoncer spectaculairement au rock ‘n’ roll et de devenir pasteur, semant la consternation chez ses admirateurs. Bien que Specialty continue à publier pendant deux ans des faces inédites, la carrière commerciale de Richard ne s’en relèvera jamais, malgré de multiples come-backs à venir. Après s’être engagé dans des études de théologie, il lance la Little Richard Evangelistic Team, avec qui il tourne dans tout le pays, et commence à enregistrer dans un registre gospel compassé fort éloigné de la fureur de ses faces profanes. Malgré des parrainages prestigieux – Mahalia Jackson écrit les notes de l’album “King of the Gospel Singers”, produit par Quincy Jones –, le succès commercial reste limité.

Une tournée britannique en 1962 à l’occasion de laquelle Sam Cooke et des Beatles débutants assurent sa première partie, le convainc de revenir progressivement, sur scène d’abord puis sur disque, à la musique profane pour Vee-Jay tout d’abord, où il décroche un petit succès en 1965 grâce à la superbe ballade soul de Don Covay I don’t know what you’ve got but it’s got me avec un certain Jimi Hendrix à la guitare, puis pour Modern, OKeh et Brunswick, sans parvenir à relancer durablement une carrière désormais essentiellement consacrée au circuit oldies aux États-Unis et en Europe, où il garde une grande popularité.

Des prestations réussies à l’occasion de festival rock, comme le Toronto Rock and Roll Revival de 1969 immortalisé à l’écran par D.A. Pennebaker, convainquent Reprise Records de tenter de relancer sa carrière discographique avec une série d’albums. Si le premier 45-tours du nouveau contrat, Freedom blues, apparaît à un rang modeste dans les hit-parades, ce succès relatif ne se renouvelle pas. Après avoir publié dans une quasi-indifférence générale quelques singles pour différents labels et réenregistré une nouvelle fois – il l’avait déjà fait en 1964 pour Vee-Jay – ses grands classiques, cette fois pour la marque bon marché K-Tel, il quitte à nouveau la musique séculière pour retourner à la religion, publiant notamment en 1979 un nouvel album gospel.

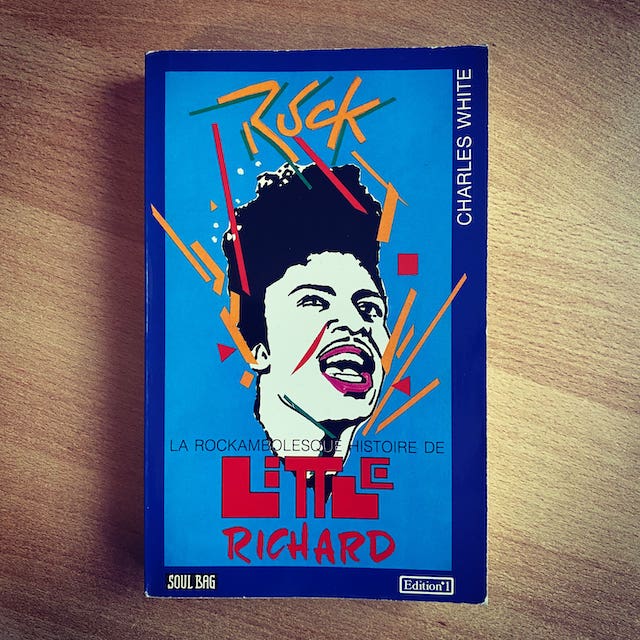

La parution au milieu des années 1980 d’une biographie signée par Charles White, Quasar of Rock: The Life and Times of Little Richard (qui fait l’objet d’une traduction française sous le titre La Rockambolesque histoire de Little Richard, publiée par le CLARB, l’association éditrice de Soul Bag), dans laquelle il évoque frontalement ses péripéties et se décrit, après des années de rumeurs et d’incidents plus ou moins bien étouffés, comme « omnisexuel », contribue à redynamiser sa carrière. Parvenant enfin à trouver un équilibre entre ses aspirations spirituelles et la musique qui l’a fait connaître, il décroche un nouveau tube, le premier depuis plus de quinze ans, avec Great gosh a’mighty! (It’s a matter of time), chanson du film Le clochard de Beverly Hills dans lequel il joue également un rôle. S’il en profite pour enregistrer un nouveau album, “Lifetime Friend”, c’est désormais sur les plateaux de télévision qu’il passe une bonne partie de son temps, sa personnalité extravertie et ses looks extravagants en faisant un “bon client” de talk shows – son apparition hallucinée sur MTV à l’occasion de la première du film Purple Rain est un classique.

Devenu, parfois au détriment de sa réputation de pionnier du rock ‘n’ roll, une figure de la pop culture, vue aussi bien dans les Simpsons (Homer lui demande d’interpréter Purple rain…) qu’à la Roue de la Fortune, il reste une vedette sur le circuit de la nostalgie, ne fréquentant plus que ponctuellement les studios d’enregistrements : un album pour enfants, “Shake It All About”, en 1992 sous l’égide de Disney, quelques piges de luxe pour des musiques de films et des anthologies, des apparitions plus ou moins convaincantes (Living Colour, Bon Jovi, Elton John…), des retrouvailles avec des pairs comme Solomon Burke et Jerry Lee Lewis… Il est également un habitué des funérailles de musiciens, intervenant notamment lors des cérémonies de Wilson Pickett et Ike Turner. Bien installé sur le circuit des casinos, il se produit occasionnellement en Europe, n’oubliant jamais de distribuer au public un livret à caractère religieux. Sa dernière prestation parisienne, à l’Olympia, date de 2005. Il doit réduire la fréquence de ses prestations, pour raison de santé, à partir de 2010, quittant définitivement la scène en 2014, même s’il fait quelques apparitions publiques les années suivantes.

Dépassant allégrement les limites de genre dans sa musique – il y a du R&B, du gospel, du boogie woogie, entre autres, dans son rock ‘n’ roll –, Little Richard fait partie des premiers artistes afro-américains à avoir réussi, à ses propres conditions et sans affadir sa musique et sa personnalité, à faire le crossover vers le grand public, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. Avec quelques autres – Muddy Waters, Ray Charles, B.B. King, James Brown… –, il fait partie de ceux qui ont posé les bases de la musique populaire contemporaine, toutes étiquettes confondues, et sa disparition, alors que Jerry Lee Lewis reste désormais le dernier grand rocker vivant, marque la fin d’une époque, même si sa musique et son influence lui survivront assurément.

Texte : Frédéric Adrian

Photo d’ouverture © X/DR / Collection Gilles Pétard