Ils nous quittent : Cool John Ferguson, Earl “The Pearl” Banks, Bobby Whitlock, Spencer Taylor Jr, Johnny Tucker, Dave “Baby” Cortez…

19.09.2025

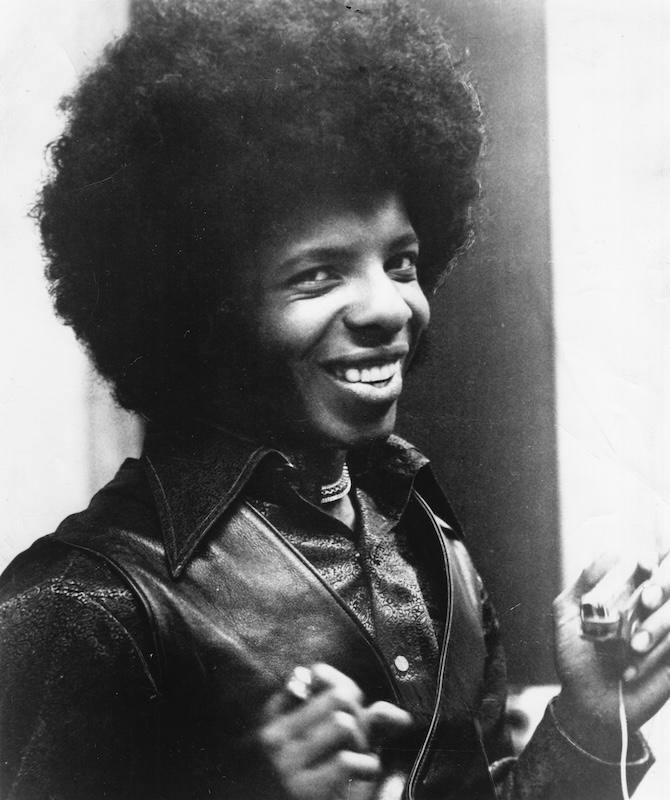

Né au Texas le 15 mars 1943, c’est en Californie, pas loin de San Francisco, que grandit Sylvester Stewart dans une famille où tant la religion que la musique jouent un rôle fondamental, et c’est d’ailleurs avec un groupe gospel familial formé avec son frère Freddie et ses sœurs Vaetta et Loretta (la seule qui ne fera pas une carrière dans le monde de la musique), les Stewart Four qu’il fait ses débuts discographiques en 1956 avec un 78-tours publié par son église. Enfant prodige, doué dès sa jeunesse de capacités musicales extraordinaires, il ne tarde pas à rejoindre différents groupes dès ses années de lycée, parfois avec son frère. Au tout début des années 1960, il est le seul membre afro-américain des Viscaynes, considérés comme le seul groupe doo-wop intégré de l’époque, avec lequel il connaît un petit succès régional en 1961 avec une de ses compositions, Yellow moon. Il publie également un premier single solo au même moment sous le nom de Danny (Sly) Stewart.

Repéré par l’industrie musicale locale, il déploie ses talents multiples : musicien de studio et de scène – notamment au Cow Palace de San Francisco, où il accompagne les vedettes de passage –, disc-jockey de radio sur KSOL, producteur maison pour le label Autumn Records, où il travaille aussi bien avec le chanteur soul Bobby Freeman qu’avec le groupe pop The Beau Brummels… Mais c’est sa propre musique qui préoccupe le plus celui qui se fait désormais appeler Sly Stone, avec son groupe, Sly and the Stoners dont la trompettiste est Cynthia Robinson. En 1966, Sly and the Stoners fusionne avec Freddie and the Stone Souls, le groupe de son frère dont font partie Greg Errico et Jerry Martin. Avec l’addition de Larry Graham, l’ensemble, dont la diversité reflète l’éthique et l’esthétique hippies qui se développent alors à San Francisco, se rebaptise Sly and the Family Stone et ne tarde pas à faire forte impression sur le circuit local.

C’est sur scène que les repère David Kapralik, qui les fait signer avec Epic Records. Sorti fin 1967, l’ambitieux “A Whole New Thing” attire l’attention des critiques mais ne séduit qu’un public réduit. À la demande de Clive Davis, qui travaille alors pour CBS, Sly accepte d’accentuer le côté pop de sa musique, et Dance to the music, qui sort quelques semaines à peine après le premier album, est le premier tube du groupe… qui n’aime pas particulièrement la chanson. Publié début 1968, l’album du même nom creuse le même sillon et la popularité du groupe, qui remporte pendant l’été un concours de talent télévisé de la chaîne NBC, ne cesse de se répandre. Publié en fin d’année, le disque suivant, “Life”, est une relative déception, et c’est l’année suivante que le groupe explose réellement au plan commercial avec la sortie de l’album “Stand!” dont sont extraits deux singles à succès, Everyday people / Sing a simple song et Stand! / I want to take you higher. Mais c’est sur scène que triomphe particulièrement l’ensemble, avec notamment des prestations entrées dans la légende à Woodstock et au Harlem Cultural Festival.

Cette réussite spectaculaire, pour laquelle il a tant travaillé, marque cependant le début de la fin pour Sly : addictions hors de contrôle, paranoïa grandissante et comportement de plus en plus erratique – il rate le tiers des concerts prévus en 1970 –, la musique passe au second plan dans sa vie, et le groupe, que Greg Errico est le premier à quitter courant 1970, ne publie qu’un single entre l’été 1969 et l’automne 1971, Thank you (Falettinme be mice elf agin) / Everybody is a star, qui atteint la première place du Hot 100, tandis que Sly se concentre sur la production d’autres artistes dont le groupe Little Sister, mené par sa propre sœur.

Il faut attendre la fin de 1971 pour que sorte enfin le nouvel album crédité au groupe, “There’s A Riot Goin’ On”, précédé par le single à succès Family affair. Malgré cette ode à la famille, la Family Stone est au bord de la rupture, et c’est seul ou presque, avec quelques amis, dont Bobby Womack, Billy Preston et Ike Turner, que Sly a fabriqué une bonne partie de l’album. Si le disque est un succès colossal, il marque aussi la fin de l’aventure du groupe, que Larry Graham, las du climat de violence qui entoure son leader, quitte quelque temps après la sortie de l’album. Sorti à l’été 1973, l’album suivant, “Fresh” est une nouvelle réussite commerciale et critique, emmenée par le single If you want me to stay, mais “Small Talk”, qui suit un an après, marque le début de la fin, d’autant que la Family Stone se sépare formellement début 1975.

Malgré différentes tentatives de retour, entamées dès 1976 avec le pathétique “Heard Ya Missed Me, Well I’m Back” crédité à une Family Stone dont le seul membre originel est Cynthia Robinson, Sly Stone n’approchera plus jamais les sommets qu’il avait conquis à la fin des années 1960, enchaînant les tentatives de plus en plus embarrassantes de comeback, entre une tournée catastrophique en 2008 – qui passe notamment par l’Olympia – et un dernier album, “I’m Back! Family & Friends”, qui est une insulte à son œuvre passée. Tout au long des années 1990 et 2000 et jusqu’à aujourd’hui, c’est essentiellement pour ses frasques puis sa déchéance personnelle que Sly occupe l’actualité. Quelques titres enregistrés avec un certain Sal Filipelli paraissent entre 2023 et 2025 – le dernier, Big city, est sorti il y a un mois – dans une indifférence générale.

En à peine cinq ans, Sly Stone a créé une œuvre qui a contribué à définir ce qu’était le funk et a orienté le cours des musiques afro-américaines pour les décennies suivantes. Du hip-hop au rock en passant par le jazz, son influence a laissé des traces dans l’ensemble des musiques populaires jusqu’à aujourd’hui, et ses failles personnelles ne doivent pas conduire à négliger l’importance de son art.

Texte : Frédéric Adrian

Photos © DR / Collection Gilles Pétard